Compter les corps

Aurons-nous le courage de nous ranger du côté de celles et ceux que les dominants laissent tomber ?

En début de semaine dernière, mon acolyte du balado Le temps des monstres, Philippe Cigna, et moi nous sommes rendus à l’Istituto Italiano di Cultura, à Montréal, où se tenait un colloque intitulé « Que faire… des médias? Perspectives gramsciennes sur les médias à une époque contre-révolutionnaire ».

Intellectuel marxiste et cofondateur du Parti communiste italien, Gramsci a commencé sa carrière à Turin, où il s’est engagé dans le mouvement socialiste et a fondé le journal L’Ordine Nuovo. Il encourage la création de conseils d’usine, formes de démocratie ouvrière opposées au pouvoir patronal. Arrêté par le régime fasciste en 1926, le procureur déclare : « Il faut empêcher son cerveau de fonctionner pendant vingt ans. » En prison, malgré la censure, Gramsci rédige ses célèbres Cahiers de prison, où il analyse les rapports entre culture, pouvoir et idéologie. Il meurt en 1937, peu après sa libération.

L’événement se voulait « l’occasion d’une réflexion collective sur les possibles contributions de l’œuvre de Gramsci à l’analyse et à la transformation des médias, en conférant cependant à la notion de “média” une extension maximale : il s’agit ici de la presse écrite, des médias socio-numériques, de la télévision, de la radio, du cinéma et des plateformes numériques de diffusion. »

Les trois conférences qui nous ont le plus interpellé·es étaient celle de Christoph Brunner, « Résonance et redondance : la conjoncture de la politique médiatique contemporaine de la (nouvelle) droite et le désir d’identité » ; celle de Léo Palardy et Raphaël Canet, « Crise organique du néolibéralisme et retour du nationalisme conservateur au Québec : comment Gramsci nous aide à comprendre les guerres culturelles contemporaines » ; ainsi que celle de Nikolai Vokuev, « Journalisme intégral et littérature du fait : deux approches des médias en tant qu’outil de formation des intellectuels organiques ».

Soutenez un projet de journalisme indépendant.

Nous avons terminé la deuxième journée avec la présentation de Tanner Mirrlees, « Twitch Streaming the Struggle: Rethinking the Organic Intellectual in the Age of Platform Capitalism », qui a réfléchi à la posture de l’influenceur, commentateur politique et streamer de gauche américain Hasan Piker et la place qu’il occupe dans le débat public actuel aux États-Unis.

Ça a nourri plusieurs réflexions en lien direct avec ce qu’on essaie de faire dans Le temps des monstres et, simultanément, ce que je tente avec ces chroniques dans The Rover : reprendre la parole pour la démocratiser, la sortir des sphères expertes et académiques pour en faire une puissance partagée et ressentie, quelque chose d’accessible, de vivant et surtout le faire avec un angle décomplexé, depuis un point de vue qu’on entend rarement (jamais) : celui de celles et ceux qui vivent les effets concrets des politiques et des idéologies dont on débat sans gêne dans les médias bourgeois.

Au retour, je me laissais porter par l’escalier roulant vers la sortie de la station Jarry. J’étais perdue dans mes pensées, je venais d’éteindre mon téléphone pour l’énième fois de la journée, exaspérée par ma propre dépendance, quand j’ai senti soudain le poids d’un corps sur mon épaule — celui de la femme âgée devant moi, qui venait de s’affaisser, à mi-chemin vers le haut.

C’est lourd, un corps qui lâche. Dans cet angle à trente-quelques degrés, j’ai tenté de la retenir, mes bras tendus dans un équilibre impossible, tandis que son compagnon, juste devant elle, perdait pied à son tour et dévalait plusieurs marches en se cognant la tête, avant que des gens plus bas ne parviennent à le soutenir. Son compagnon semblait immense, presque le double du poids et de la taille de la dame qui se trouvait maintenant entre mes bras. C’était la lourdeur d’un corps qui a besoin d’un autre corps pour la suite. Lourdeur qui ne m’est pas inconnue, que j’ai portée lorsque je devais aider mon père à se déplacer du fauteuil roulant à sa chaise dans la salle à manger, ou simplement pour le redresser dans son lit au CHSLD où il est mort de la maladie d’Alzheimer il y a bientôt huit ans. Il avait 61 ans, et il avait reçu un diagnostic très jeune, au début de la cinquantaine. Mais je m’égare.

Dans l’escalier roulant, tout s’est passé en quelques secondes, mais j’ai eu cette pensée fulgurante : que nous allions tous tomber, débouler ensemble vers le bas, entraînés les uns par les autres, et nous fracasser au sol. Je n’avais qu’un but : tenir cette dame jusqu’au haut de l’escalier roulant et la redresser. Elle se débattait faiblement dans mes bras, comme pour tenter d’y arriver seule, mais vu l’angle dans lequel nous nous trouvions, c’était impossible qu’elle y parvienne. Si je la lâchais, elle dévalerait tout l’escalier et se fracasserait la tête, j’en étais certaine. Nous n’étions pas assez nombreux pour freiner sa chute ni la vélocité grandissante à mesure que nous gagnions en hauteur. Alors je tenais bon.

Il existe un phénomène qu’on appelle la force hystérique, qui se caractérise par une poussée de force surhumaine surgissant parfois chez l’être humain, dans un moment de panique ou de danger extrême. On raconte qu’elle se manifeste lorsqu’une personne se trouve face à une situation de vie ou de mort. Certains y voient un réflexe de survie, d’autres une forme d’état second, proche de la transe. Rien de vraiment mesurable, car tout repose sur des récits et sur cette frontière floue entre le corps, la peur et l’instinct.

Mais cette situation dans l’escalier roulant ramène à la différence entre le concret et l’abstrait. Les humains semblent assimiler beaucoup plus facilement ce qui est concret. Si quelqu’un tombe dans le métro et que personne ne l’aide, il y aura assurément de l’indignation et une mobilisation pour aider cette personne.

Lorsque les conditions matérielles ou physiques s’effondrent dans l’abstrait, quand ce sont les pauvres qu’on laisse tomber, quand les politiques détruisent des vies, là, on devient compréhensifs et on va même jusqu’à témoigner à la barre du pouvoir pour tenter d’expliquer ou de contextualiser l’inacceptable. On justifie chaque atteinte aux droits constitutionnels au nom de contraintes budgétaires et de jeux politiques qui se voudraient moraux. On se déresponsabilise collectivement du génocide des opprimés.

L’abstrait, c’est assurément plus confortable, n’est-ce pas? C’est la même chute, mais avec un bras de distance. Dans le réel, un corps tombe pour vrai. Dans le monde suspendu, on argumente à coups de chiffres, de délais et de supposées priorités.

Mais il est évident que le désir de réparer les injustices, de militer pour le bien commun, de défendre un filet social, prend racine dans le réel. Dans les injustices qu’on vit, qu’on observe, qu’on porte malgré soi. Critiquer le monde, l’observer depuis un point de vue non dominant, c’est une impulsion née de la survie, un réflexe du corps et de la pensée face à ce qui bascule. Je demeure convaincue que l’indignation ne naît ni de la colère ni de la rage, mais bien de la lucidité.

***

Avec l’aide d’un témoin qui avait tout vu et qui avait rapidement remonté en sens inverse l’escalier parallèle pour nous prêter main-forte, nous avons réussi à remettre la dame sur ses pieds. Elle tremblait, balayant machinalement ses vêtements de la main.

— Est-ce que je me suis cogné la tête ? m’a-t-elle demandé, en portant la main à l’arrière de son crâne.

— Non, vous étiez entre mes bras, ai-je répondu, les larmes aux yeux, en lui frictionnant doucement l’avant-bras, soulagée de la voir debout et vivante.

Son compagnon nous rejoignait, soutenu puis relevé par deux hommes, visiblement ébranlés eux aussi par ce qu’ils venaient de vivre. Vu sa chute, l’homme était sonné, son visage pâle. Il a promis de se rendre à l’hôpital pour se faire examiner.

Nous nous sommes serrés dans nos bras puis séparés.

***

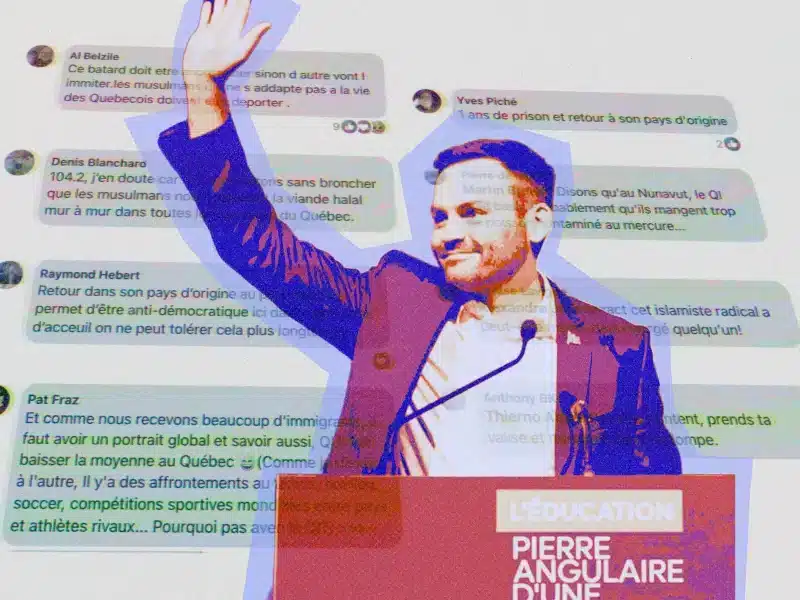

On voit même ces jours-ci des chroniqueurs et chroniqueuses qui cosplay la gauche pour transformer la pauvreté en contenu tenant le premier rôle dans leur grand spectacle. Comme si parler des pauvres suffisait à se ranger de leur côté. Pendant ce temps, la distance entre ceux et celles qui tombent et ceux et celles qui commentent leur chute continue de s’élargir.

Comme l’écrivait Antonio Gramsci en 1917, dans La ville future (Il Grido del Popolo, n° 655, 11 février 1917)

« Je hais les indifférents »

L’indifférence œuvre puissamment dans l’histoire. Elle œuvre passivement, mais elle œuvre. Elle est la fatalité ; elle est ce sur quoi on ne peut pas compter ; elle est ce qui bouleverse les programmes, ce qui renverse les plans les mieux établis ; elle est la matière brute, rebelle à l’intelligence qu’elle étouffe. Ce qui se produit, le mal qui s’abat sur tous, le possible bien qu’un acte héroïque (de valeur universelle) peut faire naître, n’est pas tant dû à l’initiative de quelques-uns qui œuvrent, qu’à l’indifférence, l’absentéisme de beaucoup.

Soyons lucides.

Vous appréciez cette chronique ? Partagez-la avec un·e ami·e !

Comments (0)

There are no comments on this article.