Criminalité ethnique ou anxiété blanche ?

Les propos de Paul St-Pierre Plamondon sur la criminalité des jeunes immigrants s’inscrivent dans une longue histoire au Québec.

Une version anglaise de cette chronique est disponible ici.

Après une pause d’environ un an, la question de la violence juvénile refait surface dans l’actualité.

Une enquête spéciale de Québécor, publiée la semaine passée, révèle qu’au moins 12 des 50 meurtres commis jusqu’à présent cette année au Québec auraient été perpétrés par des personnes de moins de 21 ans.

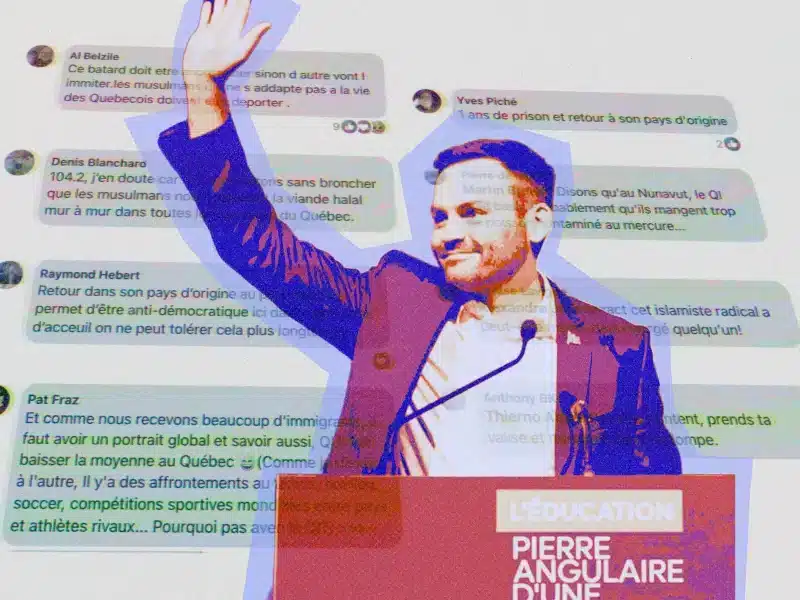

Bien que le rapport ne mentionne ni l’origine raciale ni le statut migratoire des jeunes impliqués, le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a saisi l’occasion de livrer sa propre analyse : « C’est lié à des changements démographiques, on ne peut pas le nier … On connaît des cas, en Europe, de villes où on a perdu le contrôle de certaines parties de la ville en raison d’une ghettoïsation et d’une infiltration du crime organisé. »

Une brève histoire de la « délinquance ethnique »

Les propos concernant la criminalité des immigrants au Québec ne datent pas d’hier. Elles ont émergé bruyamment au cours d’un débat public de courte durée dans les années 1960 — à l’époque où les immigrants visés étaient principalement italiens — avant de se répandre plus largement dans les années 1980, alors que Montréal traversait une longue crise économique et que l’immigration en provenance du Sud global modifiait la démographie de la ville.

Soutenez un projet de journalisme indépendant.

Le premier chercheur à avoir examiné la question de la délinquance ethnique fut l’éminent psychologue de l’Université de Montréal, Emerson Douyon. Né en Haïti, Douyon était fréquemment invité par le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) à donner son avis sur les jeunes Haïtiens traduits devant le tribunal de la jeunesse. Il développa rapidement un programme de recherche majeur sur la délinquance juvénile chez les jeunes Haïtiens et d’autres groupes dits « ethniques ».

Les conclusions de Douyon étaient percutantes. Les jeunes, en général, commettaient des actes délinquants en raison de difficultés à la maison ou à l’école, difficultés souvent façonnées par des conditions sociales telles que la pauvreté, la discrimination raciale et l’expérience migratoire. La délinquance des jeunes dits « ethniques » était donc façonnée par des réalités spécifiques à leurs groupes, mais cela ne signifiait pas une délinquance accrue. L’idée d’une surdélinquance ethnique, conclut Douyon, était une illusion. Elle résultait d’une anxiété blanche face à la différence raciale : « une peur irraisonnée d’être envahie et victimisée. »

Quand la marge devient la norme

Bien que Douyon fût la voix la plus respectée sur la question, des visions concurrentes ont émergé à la fin des années 1980, notamment à l’extrême droite, en pleine expansion à Montréal et ailleurs en Amérique du Nord. Le groupe S.O.S. Génocide, dirigé par Raoul Roy, s’est fait connaître par des déclarations choquantes sur le « remplacement » imminent des Québécois blancs et les dangers que représentait l’immigration non blanche pour l’ordre social. À l’instar de Plamondon, le groupe affirmait que l’arrivée massive d’immigrants mènerait aux problèmes déjà observés en Europe : « des frictions, des émeutes, [et] des affrontements sanglants. »

Comme c’est souvent le cas, les idées de l’extrême droite n’ont pas tardé à s’infiltrer dans le discours dominant. Le prêtre Julien Harvey, autrefois allié des populations haïtiennes menacées de déportation, critiquait désormais l’idée selon laquelle « les immigrants auraient un taux de criminalité inférieur à celui des Québécois de vieille souche » et mettait en garde contre des politiques migratoires qui pourraient, selon lui, mener à des conflits sociaux comme ceux observés au Liban ou dans des grandes villes américaines.

Ces propos ont valu à Harvey une place centrale, aux côtés d’autres personnes partageant des perspectives similaires, dans le célèbre documentaire Disparaître, sorti en 1989.

Au même moment, La Fraternité des policiers de Montréal a activement contribué à entretenir les peurs liées à l’immigration pour s’opposer aux efforts de réforme policière enclenchés après la mort d’Anthony Griffin, tué par un policier en 1987. Son avocat écrivait dans La Presse en 1988 : « J’en ai assez des Noirs qui vivent en marge de la société [et] qui rendent certains quartiers invivables et certaines stations de métro dangereuses. J’en ai assez des activistes qui récupèrent des événements malheureux au profit de leur défoulement de frustrés, de paresseux et de parasites. »

Quand les anxiétés deviennent politiques publiques

Un tournant décisif dans la confrontation entre les perspectives scientifiques et réactionnaires a eu lieu en mars 1989, lorsqu’un employé du SPVM a fait fuiter un rapport interne sur les « gangs de rue » au Journal de Montréal. Cela a permis au journal de publier le premier dossier officiel sur les gangs dits ethniques à Montréal.

Même si la majorité des gangs mentionnés dans le rapport étaient composés de Québécois blancs, le Journal mettait l’accent sur l’avertissement suivant du rapport : « Avec l’entrée massive d’immigrants, la criminalité au niveau des conflits inter-raciaux ne fait que commencer et ira en s’amplifiant. »

Ce scandale médiatique a poussé la police de Montréal à créer en septembre 1989 sa toute première escouade anti-gangs de rue, avec pour mandat de démanteler les gangs noirs, spécifiquement. Durant sa première année, l’escouade arrêta 150 jeunes personnes noires, chaque arrestation — et la couverture médiatique qui l’accompagnait — contribuant à renforcer l’imaginaire d’un lien intrinsèque entre crime, immigration et race.

Les jeunes noirs incarcérés par cette escouade sont ensuite devenus objets d’étude pour une nouvelle génération d’experts en délinquance et criminalité ethnique. Ces recherches ont ignoré complètement les conclusions de Douyon pour en promouvoir de nouvelles. Une série d’études menées au début des années 1990 tenta de déterminer pourquoi ces jeunes avaient dévié, concluant à l’unisson que leur parcours migratoire et leur origine raciale non seulement façonnaient leur délinquance, mais la provoquaient.

Contrairement à Douyon, ces chercheurs soutenaient que les jeunes racisés étaient plus enclins à commettre des actes délinquants que les jeunes blancs. Le fait qu’il existait une escouade policière dédiée à l’arrestation des jeunes Noirs n’entrait pas dans leurs calculs.

Cette période constitue ce que Michel Foucault appellerait l’histoire de notre présent. Aujourd’hui, quelqu’un comme Paul St-Pierre Plamondon peut affirmer que la violence des jeunes est liée à des « changements démographiques », et cela est perçu comme une analyse raisonnable et importante, et non une provocation d’extrême droite.

Si St-Pierre Plamondon souhaite sincèrement comprendre et prévenir la criminalité juvénile, il ferait bien de se pencher sur les travaux d’Anne-Marie Livingstone, Alicia Boatswain-Kyte ou Stéphanie Germain. Et à l’instar d’Emerson Douyon, il pourrait aussi examiner ses propres angoisses et chercher un traitement contre ce qui semble être « une peur irraisonnée d’être envahie et victimisée. »

Vous appréciez cette chronique ? Partagez-la avec un·e ami·e !

Comments (0)

There are no comments on this article.